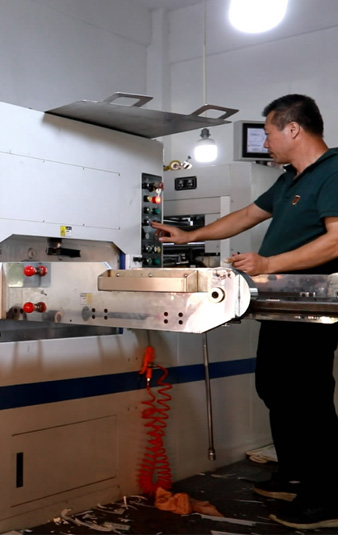

廣東彩灃印刷科技有限公司成立于2006年,是一家專業印刷不干膠卷筒標簽廠家,彩豐印刷廠實力雄厚,技術先進,管理嚴謹,在中國印刷界及眾多客戶中享有崇高的聲譽,擁有高寶7+2對開納米UV印刷機,海德堡四開五色,海德堡六開五色,全輪轉8+1不干膠印刷機。 ...

每個產品都嚴格測試,規模量產,企業擁有雄厚的技術實力,技術部門由經驗豐富的技術

工程師組成,是綠色節能印刷服務單位,質量有保障。

佛山食品公司陳先生對我們的能急客戶之所急的態度給予好評。陳先生下單的紙袋印刷,原定是7天交貨,誰知在下單3天后的傍晚他忽然接到領導通知,紙袋第二天下午6點前必須先交500個急用。